包拯为什么不救杨家将是一个时代的人吗,包拯时期的皇帝是谁

说到包拯相信很多人都对他并不陌生,他是中国历史上有名的清官,很多影视剧都喜欢拿他作为题材进行拍摄,而他额头上那个月亮形状的标记也成为了他的标志,除了包拯这个历史名人以外,北宋还有一个非常著名的历史人物,那就是杨家将,只不过他们的结局并不是很好,因此很多人都好奇,为什么当时包拯不救杨家将呢。

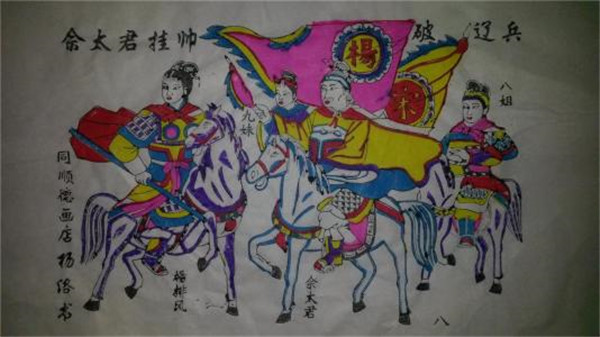

包拯(999年-1062年7月3日),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥肥东)人,北宋名臣。据了解,历史上的包拯和杨家将同属北宋时期,作为北宋著名的军事家族,杨家将的故事也一直备受戏曲家和导演的青睐,一次次的被拿到台前表演,老令公杨业、佘太君、七郎八虎、杨宗保、穆桂英、杨文广、八姐、九妹几乎都是家喻户晓的英雄人物。

我们都知道,杨家将的人无论男性还是女性都是英雄豪杰,都能够行军出征,在很多影视作品中我们都可以看到“金沙滩”一战,杨氏兄弟死伤殆尽,接着又是令公碰碑、七郎被害,五郎出家,四郎、八郎失踪。仅剩的六郎依然在为国征战。后来六郎死后,他的孩子杨宗保和杨文广则成为了保卫国家的中流砥柱。

然而影视剧多多少少因为艺术的渲染而有点夸大史实,据悉,历史上真正的杨业死后,只有他的儿子延昭(即六郎)、孙子文广曾是宋朝守边的名将。有很多我们在银幕上看到的有关于杨家将的人物和故事事实上是根本不存在的,只是后人进行的艺术虚构,而包拯只和杨家将中的杨文广、杨延昭生活在同一时期,至于是否认识,无从考证。因为时间对不上,所以包拯没有机会救杨家将。

包拯生于宋真宗咸平二年(999年),于宋仁宗天圣五年(1027年)考中进士,被授任为大理评事,出任建昌县(今江西永修)知县。嘉祐七年(1062年)五月,包拯在枢密院视事时,突然得病。同月二十四日(7月3日),包拯病逝,终年六十四岁。仁宗亲临吊唁,追赠礼部尚书,谥号孝肃。所以包拯的一生经历了两任皇帝。

据悉,包拯在世时,廉洁公正、不攀附权贵,故有“包青天”及“包公”之名。后世将他奉为神明崇拜,认为他是文曲星转世,死后成为地狱第五殿阎罗王。其黑面形象,亦被称为“包黑子”、“包黑炭”。人们希望包拯包大人去惩罚的,往往都是那些皇亲国戚、高官显贵,真实历史上的包拯显然是没有这样的能力的。某种程度上这也能反映出民间对包公崇拜的升级。

明代是包拯民间形象神化的巅峰。如果说元代包拯的鬼神化主要还是体现在与鬼神交流方面,那在明代的小说和戏曲中,包拯的形象简直就是“齐天大圣”了,那是上天入地无所不能了。包拯除了断案,还有了降妖除魔的能力,人们不断地将各种神功异能附丽到包拯身上,期待着他能够斩断世间一切不平事,只不过理想是丰满的,现实是骨感的。